「樽がウイスキーの味わいのほとんどを決めている」

こう豪語する人もいるほど、樽がウイスキーに与える影響は大きいです。

- バニラのような甘い香り

- レーズンのような芳醇な香り

- まろやかな味わい

など

どの樽でどれだけの期間熟成させるかによって、ウイスキーの個性は大きく変わります。

今回は、樽熟成について樽の種類・材質の違いから樽の寿命、ウイスキーに与える影響まで詳しく解説します。

ウイスキーの熟成について

ウイスキーは、樽の中で過ごす時間が最も長いです。

最低でも数年。中には数十年も熟成させることも多いです。

それだけ、樽はウイスキーの味わいに大きな影響を与えています。

熟成期間、樽などが法律で指定されている国もあるほど、ウイスキーにとって重要です。

ウイスキーで樽熟成がマストであり、各国で「樽熟成」についての義務があります。

ところがウイスキーが樽熟成されるようになったのは、500~800年以上もの歴史の中でも、たった200年ほど。

それまでは、無色透明なウイスキーが飲まれていました。

そんなウイスキーの樽熟成の歴史を少しおさらいしていこうと思います。

樽熟成の始まり

ウイスキーの樽熟成の始まりは、1800年代。

当時のスコットランドはイングランドの支配下にありました。

ウイスキーに重税が課せられることになり、ウイスキーは密造がメインとなります。

定期的にイングランドからの税務官などが取り締まりに来るため、作った密造酒を隠さないといけません。

その時役に立ったのが「シェリー運搬用の樽」でした。

シェリー運搬用の樽はワンウェイ樽で、一度運ばれたら回収されることはなく、イギリス中の主要港には使用済みとなった樽が転がっていたそうです。

作った密造酒をシェリー樽に隠していたら……

なんと芳醇な香りを放つ琥珀色のウイスキーが誕生していたというのが、ウイスキーの樽熟成の始まりといわれています。

木樽で熟成させる意味

ウイスキーを樽熟成させる意味は大きく2つあります。

- ウイスキーに樽が溶ける

- 樽が呼吸する

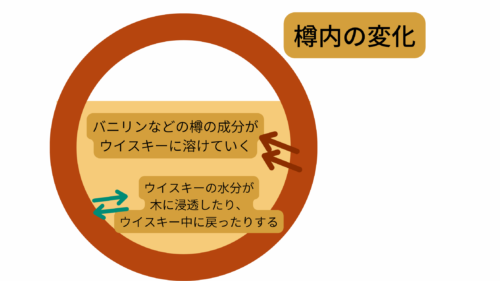

ウイスキーに樽が溶ける!?

樽熟成することで、ウイスキーに樽の成分がどんどん抽出されていきます。

まさに樽がウイスキーに溶けていくように……

樽の成分は、新しい樽や後で解説する「チャー」や「トースト」という加工をするほど出やすくなります。

数回使いまわされたウイスキー樽は、もう一度内側を焦がす(チャーやトースト)をして再活性化。

樽の成分がほとんどでなくなるまで(60~70年ぐらい)、何回も使いまわされます。

樽の成分の抽出で、重要になるのが「アルコールと水分」。

アルコールによって樽の成分が抽出されたり、水分に樽の成分が溶けだしたり……

樽の中では、複雑に香りや味わいに影響を与える成分がウイスキーに溶けていっています。

人々を魅了するウイスキーは、こうして生まれていくのです。

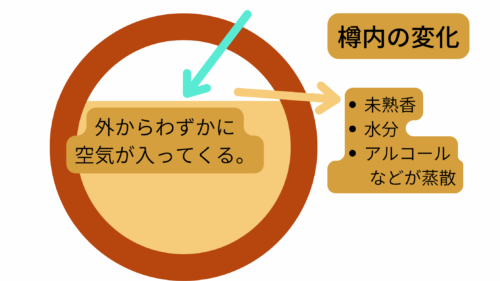

樽が呼吸する!?

ウイスキーでなぜ木製の樽が使われるか。

上で解説した樽の成分をウイスキーに抽出するためというのは何となく想像できると思います。

もう一つ木製樽には、「呼吸する」というメリットがあります。

木材は気温や湿度によりわずかに伸縮します。

木製の樽は気温や湿度の変化に応じて小さな隙間ができるため、未熟香な香りやアルコール・水分が蒸散したり、外気が入ってきたりするといわれています。

樽の中では、ゆっくりと換気されるわけです。

ウイスキーにあるフレーバーも一部こういった樽の呼吸によって得られるといわれているものもあります。

yaffee

yaffeeソルティな香りがその代表格ですね!

ウイスキー樽の特徴

ウイスキーの熟成樽には3つの特徴があります。

- 他のお酒に使われていた樽が使われることが多い

- 樽の材質はほぼ「オーク製」

- 内側を焦がす加工がされている

それぞれ解説していこうと思います。

ほかのお酒に使われていた樽

バーボンウイスキーなど新樽の使用がマストとなっているウイスキー以外は、ほかのお酒で使われていた樽が使用されることがほとんどです。

特に多いのが……

バーボンウイスキーは新樽の使用が義務と前記しましたが、その使われていた樽はほかのウイスキーの熟成に使われます。

バーボンの熟成に使われていた樽はしっかりとバーナーで焦がされたものが多く、バニラ香やバナナ香といった香りが得られやすいといわれています。

長期熟成のボトルだとトロピカル香やクリーミーなニュアンスが感じられることも……。

比較的ライトなテイストのウイスキーが多いです。

対してシェリー樽は、ドライフルーツや紅茶、チョコといった重ためなテイストとなりやすい傾向があります。

シェリー酒とは、スペインで作られている酒精強化ワイン(ワインを発酵・熟成させて酒精(スピリッツ)を添加したワイン)の事。

スコッチウイスキーでは、伝統的にシェリーの空き樽が使われてきました。

樽の材質

ウイスキーに使われる樽の材質は、ほとんどが「オーク製」です。

オークはブナの仲間で、ウイスキー樽以外にも家具や木造船舶などに使われています。

一言でオークと言えど種類はさまざま……

ウイスキーで覚えておきたいオーク材は3つです。

- ホワイトオーク

- コモンオーク

- ミズナラオーク

どのオーク材を使用したかによってもウイスキーの味わいは大きく異なります。

- ホワイトオークは、バニラ香と堅牢さ、低価格。

- コモンオークは、芳醇さやレーズン香、タンニンが多く渋め、やや高価。

- ミズナラオークは、独特なオリエンタルな香りと希少価値が高く高価。

| 樽の種類 | 特徴 | 価値 |

|---|---|---|

| ホワイトオーク | バニラ香やバナナ香 堅牢で樽に加工しやすい | 比較的リーズナブル |

| コモンオーク | 芳醇でレーズンのような香り タンニンが多めで渋くなりやすい やや樽に加工しにくい | やや高価 |

| ミズナラオーク | 白檀や伽羅(香木)のような香り フルーティさ 樽に加工しにくい | 希少価値が高く高価になりやすい |

ウイスキー樽は、内側を焦がす!

ウイスキーの樽は、内側を焦がした加工をすることがほとんどです。

木材を焦がすことで、生木の不快な香りを抑えることができ、ポテンシャルを引き出しやすくすることができます。

内側をしっかりと焦がした樽からは、バニラ香やトースト香などの香りと色がウイスキーに移りやすいです。

その内側を焦がす加工には2つのパターンがあります。

- バーナーで一気に炙て焦がしていく⇨チャー

- 遠赤外線でゆっくり焦がしていく⇨トースト

チャーはバーボンなどでよく行われている加工で、焦がせば焦がすほど樽のニュアンスが強く出るようになります。

対してトーストは、遠赤外線でゆっくりと焦がしていく方法です。

ゆっくり加熱されることで深くまで焦がされていきます。

バニラ香も得られますがチャーほど強くなく、キャラメル香などのまったりとした甘い香りが得られやすいです。

チャーとトーストのどちらかだけ行った樽もあれば、両方とも行った樽もあります。

主にワインの熟成に使われている樽はトーストされることが多く、バーボン樽はチャーのことが多いです。

木製樽、なぜ漏れない??

木製の樽に何年もウイスキーを入れていても、漏れずに使うことができることって不思議じゃないですか?

マニアックに説明すると……

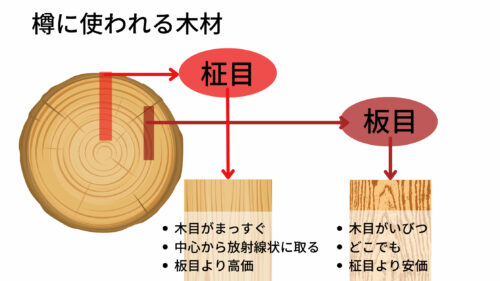

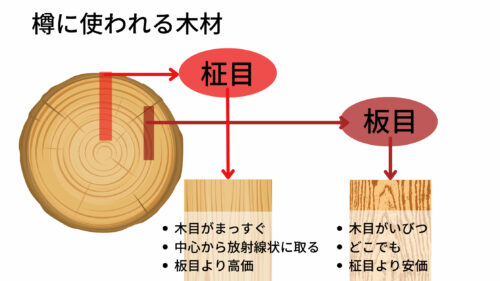

- オーク材の特性

- 特殊な木材の切り方

- 木材の組み方

があります。

強固で堅牢なオーク材と職人の技術が組み合わさることによって、長年ウイスキーを入れても液漏れしないようになっています。

オーク材は、古来より木造船にも使われてきたほど耐久性と堅牢さに優れた木材です。

ウイスキー樽の主流である「ホワイトオーク材」はオークの中でも特にその特性に優れています。

またオーク材を、ウイスキー樽用には「柾目板」が使用されます。

ウイスキーには、贅沢に木材を使った柾目板が使われています。

柾目板は、板目板より数が取れず高価になってしまいますが、伸縮や膨潤が小さくて反りや狂いが起きにくいです。

反りや狂いが生じると液が漏れてしまう可能性があるため、長期間ウイスキーの熟成に使用する樽には柾目板が使用されます。

そして、こだわりの木材を職人が樽として組んでいきます。

木板を湾曲した形に板を加工。

隙間なく樽の形に組んでいきます。

木材選びから、木材の切り出し方、樽の組み立て方まで、様々な職人の手によって強固な樽が作られていくのです。

ウイスキー樽は使いまわされる!?

ウイスキーの樽は、大体10~15年周期で使われるといわれています。

そして多くの樽は、60年ほど。

様々なウイスキーが詰められ、再びチャーやトーストを行い再活性化して寿命まで何回も使われます。

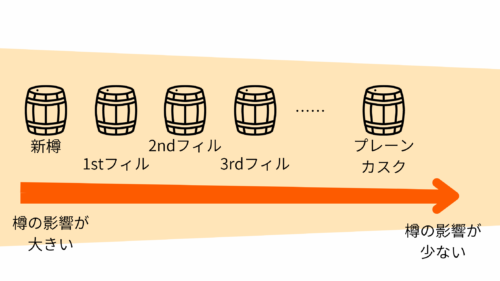

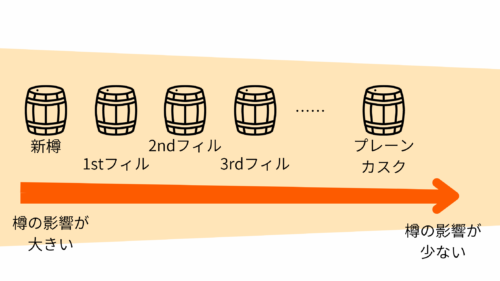

- 新樽

- 1stフィル

- 2ndフィル

- 3rdフィル

…… - プレーンカスク

使われた回数に応じて呼び方が変わっていきます。

そして何回も使われた樽は「プレーンカスク」と呼ばれ、この樽で熟成されたウイスキーには、樽の影響はかなり少ないです。

主にブレンデッドウイスキー用のグレーンウイスキ―に使われます。

また何度も使われた樽を再びチャーやトーストをするとまた樽の成分がウイスキーに出やすくなります。

こういった樽は「再活性化樽(リフィルカスク)」と言います。

最後に……

樽熟成は神秘的な現象が重なって、複雑で奥深いウイスキーが生まれています。

皆様に少しでも魅力が伝えられたらと思い、この記事を書きました。

今回は……

- 各国の樽の決まり

- 歴史

- 樽熟成させる意味

- ウイスキー樽の特徴

を中心に広く深く解説させて頂きました。

少しでもウイスキーの樽の魅力が知れて、ウイスキー選びの参考になっていただけたらと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

また次回もよろしくお願いいたします。

よいウイスキーライフを

コメント