皆さんは「ラム酒」についてどのようなイメージをお持ちでしょうか??

- 陽気な南国のスピリッツ

- 海賊や船乗りなど海の男の酒

- カリブ海・中南米の人たちがラテン音楽とともに楽しむお酒

などどこか明るく陽気な印象があると思います。

また、料理やお菓子作りをする方からしたら「お菓子で使われるお酒」ってぐらいのイメージしかないかもしれません。

ところが、ラム酒の背景には壮絶で残酷な歴史があります。

ラム酒の歴史は、学生の頃に勉強した「奴隷貿易」・「三角貿易」などに深くかかわってくるのです。

今回はラムが持っている悲しきルーツと世界中で飲まれるスピリッツとなった繁栄の物語を綴っていこうと思います。

ラム酒と砂糖の歴史

ラム酒の歴史を探る前に、砂糖の歴史に立ち入ることはラム酒の起源を理解するうえで重要です。

ラム酒は、砂糖の副産物である「糖蜜(結晶化できない糖類)」が主原料。

そのため、砂糖の歴史と密接に関わってくるのです。

製糖技術の広がり

サトウキビの栽培方法や製糖技術はインドからイスラム教徒により広がっていきました。

ヨーロッパへと広まっていったきっかけは十字軍の遠征時といわれています。

その後、地中海でサトウキビの栽培と製糖業が開始されましたが、地中海域はサトウキビの育成に必要な降雨量と日照時間が足りません。

サトウキビの栽培に向いている地域ではなく、砂糖の大量生産はできませんでした。

15世紀になり、羅針盤の発明などにより航海術が向上、大航海時代へと突入。

はじめにポルトガルの航海士が、アフリカ西岸のマディラ諸島に入植。

一大サトウキビのプランテーションを建設し成功します。

スペインもポルトガルに続き、カナリア諸島に同様の砂糖プランテーションを作ることで富を築きました。

コロンブスの新大陸発見

ジェノバの船乗りコロンブスは、地球球体説を信じ大西洋縦断を計画します。

大陸のはるか東の

- 希少なスパイス類が豊富なインド

- 黄金境として知られていた日本、中国

は大西洋を西へ進めばたどり着けるだろうと考えていました。

大波に揺られながら61日間の航海の末、バハマ諸島のグアナハニ島(現ワトリング島)に到着。

そして到着した地をサン・サルバドル(聖救世主)と名付けました。

その後、

- キューバ

- イスパニョーラ島(現ハイチとドミニカ共和国)

にも上陸。

彼はキューバについたとき、島ではなく中国大陸の一端だと思い込んでしまったそうです。

コロンブスは2回目の航海の時、カナリア諸島産のサトウキビの苗をエスパニョーラ等へ運び移植します。

今でこそ南米はサトウキビのイメージが強いですが、コロンブスがサトウキビを持ち込むまでカリブ及び、中南米には1本たりともなかったそうです。

新大陸の発見は、ヨーロッパに大きな影響を与えることとなりました。

- 小麦

- コーヒー

- オレンジ

など

- たばこ

- トマト

- トウガラシ

- ジャガイモ

- カボチャ

など

コロンブスは新大陸を発見し、多くの文化に影響・貢献しました。

しかし、アメリカ大陸は1499年に到達したアメリゴ・ヴェスプッチに由来するアメリカと命名されることになります。

コロンブスは、世界史の教科書には必ず出てくる偉人ですが、生前に認められることはなかったそう。

コロンブスの葬儀は、彼の弟と息子たちだけで行われたといわれています。

コロンブスの功績が世界に認められたのは、コロンブスが亡くなって400年以上経ってからだったそうです。

トリデシリャス条約

新大陸発見からポルトガルとスペインの領土争いは、激しさを増していました。

世界的に深刻な問題となったため、時のローマ教皇アレクサンデル6世は領土のざっくりとした統括を目的として「トリデシリャス条約」を発令します。

発見された新大陸のうち赤い線の

- 西側の陸地はスペインのもの、

- 東側の陸地はポルトガルのもの

と土地を分けてしまいます。

yaffee

yaffeeあまりにも雑な条約ですね。これに世界が翻弄されるわけですが……。

中南米はブラジルの一部を除いて、すべてスペイン領となりました。

これにより、イギリスやフランスなどはこの領土争いに参入できなくなります。

何の相談もなくローマ教皇の一存で定められた条約に、ほかのヨーロッパ諸国から批判殺到しました。

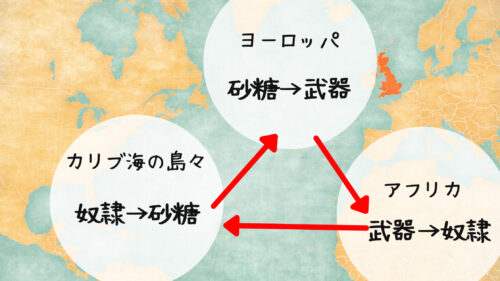

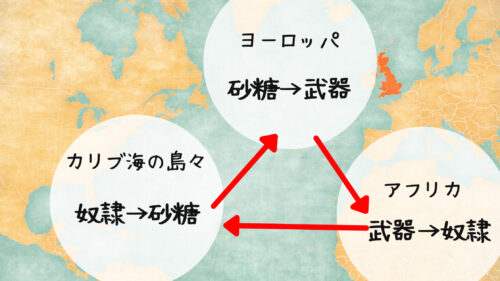

三角貿易とともにラムが誕生

トリデシリャス条約のせいでイギリスやフランスなどは、指をくわえて待つことはできませんでした。

イギリスやフランスは、金銀財宝を積んだスペイン船団を襲撃することから活動し始めます。

つまり海賊です。

当時、イギリスやフランスが海賊たちに根回して、スペインやポルトガルの船団を襲わせていました。

彼らはスペイン船団やスペインの植民地を次々と襲い略奪していきます。

1588年、アルマダ海戦でスペインの無敵艦隊を海賊たちがついに撃破。

その結果、スペインは徐々にカリブ海全体の支配権を失っていきました。

スペインの支配力が下がったのを機に、イギリスやフランスはカリブ海の島々を侵略し始めます。

カリブ海の島々は当時過疎化していたため、スペインから奪取しやすく植民地化しやすかったのでしょう。

カリブの島々が過疎化していた理由

- 金・銀の取れる中南米へ奴隷として送られていた

- 支配者により虐殺されていた

- ヨーロッパやアフリカから持ち込まれた疫病により多くの方が亡くなった

イギリスやフランスの植民地化の目的は、砂糖の大量生産・プランテーション農業だったため、過疎化は逆にメリットがありました。

占領した地域をどんどんサトウキビ畑に変えていき、アフリカから大量の奴隷が連れてこられました。

つまり奴隷貿易です。

プランテーションで造られた砂糖がヨーロッパに運ばれます。

ヨーロッパにつくと、砂糖の代わりに奴隷確保のための最新武器と交換してアフリカに運ばれていきます。

その武器を使って奴隷として先住民を捕まえ、またカリブの国々に運ぶという

三角貿易が出来上がりました。

この三角貿易で、ヨーロッパは莫大な利益を上げます。

その一方でカリブと西アフリカは、人的資源やもともとの文化を根こそぎ奪われてしまいました。

三角貿易の影響は

- 政情不和

- 経済的な偏りによる貧困

として今でも残っています。

三角貿易によりカリブ海の島々には大規模なプランテーションができ、砂糖が大量に作られるようになりました。

すると砂糖の副産物として結晶化しない甘いシロップ(モラセス)も大量にできます。

多くのプランテーションで、このモラセスを発酵、蒸留してお酒を作るようになりました。

これがラムの誕生です。

今では嗜好品として飲まれているラムですが、当時のラムは嗜好品ではありませんでした。

かなり雑味が強く荒々しい酒だったといわれています。

ラムは、奴隷たちに命令を聞かせるアメとして使われていたそうです。

「経営の上手いプランテーションはラムをうまく使いこなしている」

この認識が白人経営者の中で広まっていきます。

船乗りとラム

奴隷のアメとムチのアメとして短期間で広まったラム。

ところが、いつしか『ラムが壊血病に効く特効薬』という認識が船乗りたちに広まっていきます。

ビタミンC欠乏症による出血性の症状。

最悪の場合、死に至る病気です。当時大西洋を横断していた船乗りたちの間で蔓延し、恐れられていました。

ひどいときは、乗組員の1/3が亡くなったといわれています。

ところが、ラムを飲んでいた船の乗組員たちは、壊血病にならなかったのです。

当時 船乗りたちは、荒々しいラムをライムジュースと砂糖で割って飲んでいたといわれています。

実際にはライムジュースが壊血病に効いていましたが、ずっとラムが特効薬だと信じられていたそうです。

1731年、イギリスは海軍全員にラムを支給する規則を設けます。

この海軍のイメージが色濃く残っているのが、「パッサーズラム」です。

ラムの支給は、1970年7月30日の支給廃止の日(ブラック・トット・デイ)まで241年も続きました。

ラムは船乗りに欠かせない飲み物となったのです。

商船や海賊船、海軍、港街の酒場などには常備されるお酒となっていきました。

ラムが嗜好品に!!

奴隷のアメや船乗りの特効薬として広まっていたラムでしたが、1693年大きな機転が訪れます。

マルティニーク島にドミニコ会修道士ジャン・バチスト・ラバが来島。

彼は修道僧だけでなく、美食家としての有名な方でした。

ジャン・バチスト・ラバは、ラムも蒸留をちゃんと作ればうまくなるのでは?と考え、コニャックと同じ製法で造ってみました。

フランス本土からコニャックの蒸留機を持ち込み、丁寧に蒸留を行います。

結果、現在のラムに近い高品質なものが出来上がりました

徐々に高品質なラムが人気となり、砂糖とともに第1級の貿易商品として輸出されることとなります。

これに倣ってイギリス植民地にはスコッチの技術、スペイン植民地ではシェリーやシェリーブランデーの技術が持ち込まれました。

そして、いつしか

- フランス系ラム

- イギリス系ラム

- スペイン系ラム

と呼ばれる3種類のラムが誕生していったのです。

奴隷制度の廃止

1776年、アメリカ独立宣言。

1789年から始まるフランス革命などの影響し、ヨーロッパで黒人奴隷解放の流れができ始めます。

1804年には世界初の黒人共和国としてハイチがフランスから独立。

これによりハイチで砂糖のプランテーションを築いていた白人経営者たちは、キューバに亡命します。

そしてハイチに変わってキューバが世界一の砂糖生産国になりました。

1833年にイギリス、1848年にはフランスが奴隷制を廃止します。

黒人奴隷が解放されると、カリブや中南米の砂糖プランテーションは深刻な労働力不足に陥りました。

労働力不足の穴埋めとして連れてこられたのが、中近東や東南アジアの人々です。

アフリカ系、アジア系、ヨーロッパ系と、これによりカリブ諸国は多種多様な人種・文化が入り混じることとなりました。

新しい砂糖の誕生、そしてラムの需要増加

18世紀、サトウキビと同じような糖分が、寒冷地でも栽培できる甜菜から取れることが発見されます。

1786年には甜菜糖が完成。同時に精白糖の製造に成功します。

するとクセの少ない精白糖が人気になっていきました。

また1806年にフランスの大陸封鎖を配布。

フランスは自国の植民地マルティニークなどからの砂糖もストップします。

マルティニークやグアドループなどで、砂糖の不良在庫が増えてしまいました。

その結果、サトウキビ原料の砂糖の価値はどんどん下がっていきました。

反対にラムの人気は高くなっため、材料のモラセスが不足になります。

「ラム用のモラセスを作るために砂糖を作る」今までと逆の状態となり、砂糖の価格はさらに下落させることとなりました。

砂糖の価格下落で採算が取れず、多くの製糖工場は倒産。

ラム業者はサトウキビジュース(しぼり汁)を発酵し、ラムを作る対策をとるようになります。

これが「アグリコールラム」の誕生です。

アグリコールラムは、フランス系ラムに多いです。草のようなクセのあることが特徴で、ラム好きから人気が高いラムです!

禁酒法とキューバラム

19世紀後半からキューバでラムづくりが本格化します。

アメリカで禁酒法が施行されると、多くのアメリカ人がキューバを訪れて観光地として栄えていきます。

この時、バカルディをはじめ多くのキューバラム蒸留所は急成長!

禁酒法が廃止されるとアメリカへの輸出でさらに規模を拡大していきます。

1959年キューバ革命が起きると政府から土地と財産の没収を免れるため、バカルディのような大手はドミニカ共和国など周辺諸国に亡命しました。

そして亡命先で今までと同じようにラムを作り始めます。

ドミニカ共和国やプエルト・リコも、キューバと同じようにライトでスムースなタイプのラムが造られるようになりました。

これが島もののスペイン系ラムと大陸のスペイン系ラムを分けるきっかけとなります。

ラムのグローバル化

マルティニーク産ラムがフランス本土のAOCを取得すると、各地でラムの品質保証の流れができ始めます。

- 「アグリコールラム」

- 「ハイモラセスラム」の確立

- ウイスキーの大手ボトラーズメーカーの参入

など、今現在ラムがどんどん発展してきています。

これからのラムにも注目していきたいですね!!

参考文献:ラム酒大全

最後に……

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回のお話いかがだったでしょうか。

ラムの歴史ってすごく深いですよね。

もともと奴隷のアメとして誕生したラムが、船乗りの薬となり、洗練されて嗜好品となり……。

こういった歴史を知ると、目の前のお酒が尊いものに感じるのは僕だけではないと思います。

ぜひ、ラムを飲みながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

コメント

コメント一覧 (8件)

ラムは飲みやすくていいですよね(〃ω〃)

自分は、キューバ万歳と、アメリカとキューバの仲が良かった頃ののカクテル、キューバリバーが好きです( ^ω^ )

イギリス海軍をお手本にした旧日本軍も艦の中でお酒が買えたのですが、戦後、アメリカ式になり自衛艦の中では飲酒できなくなったようです。で、それを見たイギリス海軍士官が、どーでもいいことばっかり取り入れるとボヤいたとか(*^ω^*)

id:okatruck さん>自衛艦の話初めて知りました!それは面白いですね!!

僕は飲みやすいキューバラムも好きですが、クセのあるラムも好きです。実はラムは蒸留酒の中でも特に味の幅が広いお酒だと思います。ぜひいろんなラムも試してみてください!!

mossa11 さん>シャアラムぜひ飲んでみてください!!コクがありつつも華やかな風味があって初心者にも飲みやすいです。

id:zarugawa さんラム酒を海・船乗りの関係性は強いですからね。ひそかにラムとワンピースがコラボしないかと期待してます。

id:Lumin さん>すみません、間違えていました。

すぐに訂正させていただきました。

間違い教えて頂きありがとうございます。

id:mionsuke さん>

仰る通りだと思います。結局どこの国も昔はひどいことをしていたって話になると思います。

あくまで個人的な意見ですが、他国のことをとやかく言える国はないのではないでしょうか。

歴史と学ぶことは大事です。

歴史の過ちを学び、そこからその国民一人一人が贖罪しつつ、どう支援するか考えあえるような世界になってほしいものですね。

id:hotaru_spitz さん>ラムは歴史・種類含めてとても奥も深い世界だと思います。ぜひこういう面も含めてラムを好きになっていただけたらと思います。

id:santa-baking さん>

仰る通りだと思います。ヨーロッパ諸国もアメリカも結局やってることは変わらないですし、イギリス国内でもアイルランドやスコットランドは虐げられてきた歴史があります。その内容は特にひどかったわけですし、結局何百年も続く、大問題につながっています。

きれいごとですが、

その事実を多くの人が知り、やられたことをとやかく言うのではなく、やってしまった歴史を受け止め、支援しあえるような世界になってほしいものですね。