ウイスキーは、アロマ・フレーバー・余韻に分けてテイスティングコメントされることが多いです。

今回はそれぞれの違いについてまとめました。

香りのヒミツ

香りには、大きく分けてアロマとフレーバーと2つの感じ方があります。

そして、ウイスキーのテイスティングでは、後に残るフレーバー=余韻も含めてアロマ・フレーバー・余韻(フィニッシュ)の3つを基準にコメントされることが多いです。

ウイスキーに限らず、ワインやコーヒーなどのテイスティングでも使われるアロマ・フレーバー・余韻(フィニッシュ)。

その違いについてまずはおさらいしていきましょう。

- アロマ

- フレーバー

- 余韻(フィニッシュ)

アロマとフレーバー、余韻の違い

アロマ

アロマとは、液体から漂ってくる香りのことを言います。

一般的に「香り」「匂い」と呼ばれるものがアロマです。

専門的な用語を使うと鼻先香や上立ち香と呼ばれています。

- 注いだ後の香りを嗅ぐ

- スワリング(グラスを回して空気に触れさせる)した後の香り

- 加水した後の香り

ウイスキーは高アルコール度数のため、いきなり鼻先をグラスに近づけて嗅いでしまうとむせてしまう方もいると思います。

遠目から香りを確かめるようにゆっくり嗅ぎ、香りを堪能してみてください。

アロマと似たような言葉に「フレグランス」という言葉がありますが、フレグランスは空間の香りの事を指す言葉です。

コーヒーの場合、豆をひいたときの香りの事をフレグランスと言います。

yaffee

yaffeeウイスキーの場合のフレグランスって、熟成庫の中の香りかな。

フレーバー

フレーバーは、飲んだ後に感じる香りのことを言います。

一般的な言い方は「風味」や「香味」です。

専門的な用語を使うと、口中香や含み香と言います。

日本ではアロマとフレーバーの違いがごちゃ混ぜとなっていますが、海外では明確に分かれています。

口の中で総合的に感じる味覚を含めた香りの事であるため、フレーバーには味に関する表現がされることが多いです。

- 口に含んだ直後に感じる感覚

- 呑み込んだ後鼻から抜ける香り

余韻

余韻とは、後に残るフレーバーの事を指すことが多いです。

ウイスキーの場合はフレーバーとの明確な違いはないですが、アフターフレーバーやフィニッシュと呼ばれています。

主に感じる長さで表現されることが多いです。

- 「甘みが長く続く」

- 「はかなく短いキレのある余韻」

- 呑み込んだ後、深呼吸をしてみて感じる香り

- 味わいがある程度落ち着いてから、こみ上げてくる香り

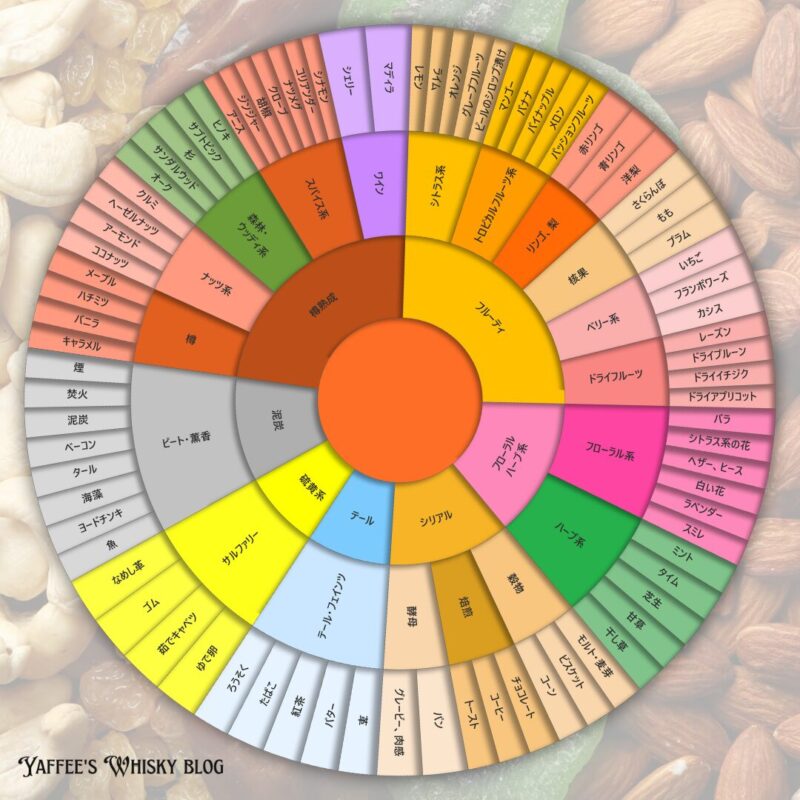

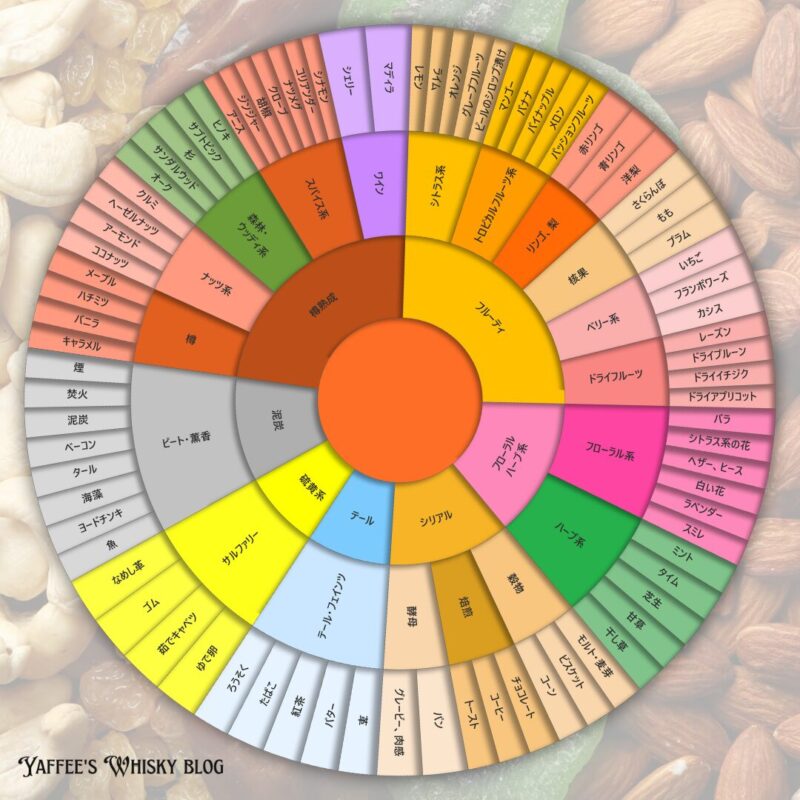

ウイスキーのアロマ・フレーバーの表現方法

ウイスキーの香りは、果物や食べ物などで表現されることが一般的です。

フレーバーホイールを見ながらウイスキーを味わってみると表現しやすいと思います。

- フルーティ

- フローラル

- シリアル

- フェインツ

- サルファ

- ピート・スモーキー

- ウッディ

ウイスキーと香り

ウイスキーの「香りの謎」

ウイスキーは香りのお酒といわれるほど、様々な香り分子を持っています。

そしてその香り分子はアルコールに溶けていることが多いです。

ただその香りは一体いつ生まれているのでしょうか??

ウイスキーの作り方から見ていこうと思います。

ウイスキーの作り方から見る「香り」

僕が今までウイスキーのことを調べてきて、最も大きくウイスキーの香りに影響を及ぼすポイントは4つあると思います。

- 原料の穀物

- 発酵時

- 蒸留時

- 熟成時

香りの原点は穀物

ウイスキーの香りの原点は原料の穀物です。

まずウイスキーには様々な穀物が使用されていますが、必ず使用されるものが発芽させた大麦(大麦麦芽)。

発芽させる理由は、でんぷんを糖に変える酵素を作るためです。

発芽させた後、スコッチでは伝統的にピート(泥炭)を焚いて燻しながら熱風で乾燥させます。

コレがスコッチの特徴となっているスモーキーフレーバーとなるのです。

また穀物由来の香りは、熟成期間を経てもウイスキーに残っています。

| 大麦麦芽 | 個性豊かで余韻が長い |

|---|---|

| とうもろこし | まったりとした印象の甘い香り |

| ライ麦 | スパイシーな印象のある香り |

| 小麦 | なめらかな印象のある香り |

また、、近年大麦の品種やテロワールによる香りの違いがウイスキー界でも注目されています。

「ファーム・トゥ・グラス」を掲げるウイスキー蒸留所も増えてきました。

発酵=新しい香りの誕生

アルコール発酵は単に酵母が糖をアルコールに変えているだけの作業ではありません。

酵母はアルコール以外にも様々な成分を生成します。

その中にはフルーティさやフローラルさの元となるエステル類、有機酸、高級アルコール類などがあります。

- エステル類

- 有機酸

- 高級アルコール類

- アルデヒド

など

蒸留=香りの選択

発酵したモロミを蒸留されているときに、熱反応により新しい香り分子が生成されています。

そして、「ミドルカット」という工程で、望ましいスピリッツだけ選択し、残りはカットしていきます。

カット位置によって、出来上がるお酒の香り・フレーバーが全然違うものとなるのです。

まさに「香りの選択」が行われていると言えるでしょう。

熟成を経て、香りのお酒へ

望ましい香味の選択が行われた熟成前のウイスキー(ニューポット)。

このニューポットはまだまだ荒々しいお酒です。

香りの不快な香りをまだ残していたり、アルコールのツーンとした刺激臭がとがって感じたりします。

その香りが長い熟成を経て、芳醇で深い香りへと変貌していくのです。

- 香り分子の揮散

- 含まれる成分間の化学反応

- 成分の酸化

不快な香り分子が揮散、そして新しい香りが生成されていきます。

さらに樽から複雑かつ芳醇な香りが抽出されていくのです。

フレーバードウイスキー

ウイスキーに様々な香りをつけたお酒で、ほとんどが酒税法上「リキュール」扱いとなります。

ハチミツや青リンゴなどで行われていて、バーボンウイスキーをベースに作られることが多いです。

自家製で香りづけするコツ

フレーバードウイスキーは簡単に自家製することができます。

香りの高い素材をウイスキーに漬け込むだけです。

- いちご

- バナナ

- リンゴ

- レーズン

- 紅茶

- コーヒー

- カカオニブ

- レモングラス

- ミント

- シナモン

などフルーツやお茶系、ハーブ、スパイスがおすすめです。

漬け込む素材とウイスキーの相性まで考えてみると面白いと思います。

アイリッシュウイスキーにコーヒーとか、フルーティ系のモルトウイスキーにいちごとかね!

素材やお好みによって漬け込み期間を調整するといいでしょう。

例えば、ハーブやスパイスは漬け込みすぎるとハイボールでもクセが強すぎる味わいになってしまいます。

反対に、フルーツ系は長めにつけておいた方が個性を感じやすくなります。

ウイスキーのアロマ・フレーバーを知るコツ

ストレートで飲む

ウイスキーの香り・ポテンシャルを知りたかったら、まずはストレートでウイスキーを飲んでみることが大事だと思います。

特にウイスキーをストレートで飲むためのテイスティンググラスで味わうことが重要です。

ウイスキーをストレートで楽しむためのポイントは過去の記事にまとめました!

ぜひこちらの記事をご参照ください。

トワイスアップや水をドロップ。ウイスキーに加水してみる

ウイスキーの香り分子はアルコールに溶け込んだ状態のものが多いです。

そういった香り分子は、アルコール度数が少し下がるとウイスキーの表面上に浮いてくることがあります。

つまり、加水すると香りがよくなることがあるのです!!

一通りストレートで楽しんだ後、一滴ずつ水を足してみるのもよし、トワイスアップという常温の水をウイスキーと同量割るのもおすすめ。

ウイスキーの「香り」を楽しむなら、ストレートだけでなく、加水による変化も楽しんでみると面白いと思います。

ブラインドテイスティングで飲んでみる

香りは外的要因(イメージやその場の雰囲気、知識、固定概念)によって感じ方が変わってしまいます。

- アイラモルトは必ずスモーキー

- スペイサイドモルトはフルーティ

- シェリー樽ならレーズンのような香り

など

そういった外的要因を少しでも排除する方法が銘柄を隠して飲む「ブラインドテイスティング」です。

思い込み要素をなくすことで、ウイスキーが本来持っているポテンシャルの香りがわかりやすくなります。

ブラインドで飲むことで新しい発見があるかもしれません。

また、ブラインドで飲むことで大雑把にウイスキーの産地が分かるようになります。

コメント