ウイスキー造りにとって欠かせない工程である「蒸留」。

蒸留はアルコール度数をあげる作業ですが、それだけではありません。

蒸留までに作られた香味を選択して、お酒の酒質を決定する大事な工程でもあります。

今回は、「蒸留」の基礎知識からウイスキーに魅力を紐解いていこうと思います。

「蒸留」とは?

蒸留は、液体を加熱して気体にしたのち再び液体に戻す方法のことで、沸点が異なる成分を分離・濃縮することができます。

水の沸点は100℃に対して、アルコール(エタノール)の沸点は78.3℃。

ウイスキーをはじめとする蒸留酒は、この沸点の違いを利用してエタノールを濃縮しています。

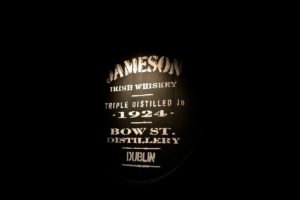

蒸留回数が増えるほど、より純度の高いエタノールを得ることができます。

スコッチウイスキーやジャパニーズウイスキーでは、2回蒸留が一般的です。

1回目の蒸留(初留)がアルコール度数22%ぐらい、2回目の蒸留(再留)で65~70%ぐらいです。

アイリッシュウイスキーのように3回蒸留した場合、アルコール度数80%程度となり、よりピュアなアルコールに近くなっていきます。

yaffee

yaffeeアルコール度数が高い=アルコール以外の成分が少ないと言えます。

酒質は、蒸留回数が少ないとヘビー、多いとライトです。

水とアルコールだけでなく、さまざまな香味成分も蒸留によって分けられます。

例えば、フルーティな香りは揮発しやすいため、蒸留の始めに出てくる留液に多く含まれます。

ウイスキー造りは、沸点の違う香り成分のタイミングを見極め、「香りの選択」が行われているのです。

「香味の選択」は「ミドルカット」という作業で行っています。

単式蒸留と連続式蒸留の違い

蒸留方法は、単式蒸留と連続式蒸留の2つのタイプがあります。

最も基本的な構造で、ポットスチルなどの蒸留器に液体を詰めたら、一度だけ蒸留します。

原料由来の個性が残りやすく、複雑な酒質を作ることができます。

ウイスキーの場合、モルトウイスキーが単式蒸留で作られていて、小規模製造向きです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 原料由来の個性が残りやすい 複雑な酒質が作れる 小規模生産向き 初期投資が少ない | 一回ずつしか蒸留できない ピュアな酒質は作りにくい 大量生産しにくい ランニングコストがかかる |

多段式の複雑な構造を持つ蒸留器で、液体を投入し続ければ連続的に蒸留するシステムです。

ピュアなアルコールに近いスピリッツを作ることができ、ニュートラルな酒質を作ることができます。

ウイスキーの場合、グレーンウイスキーやバーボンウイスキーでよく用いられていて、大規模製造向きです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 連続式にスピリッツを作り続ける ニュートラルな酒質が作れる 大量生産向き 安価に作ることができる | 大規模な設備が必要 個性を残した原酒が作りにくい 初期投資が莫大にかかる |

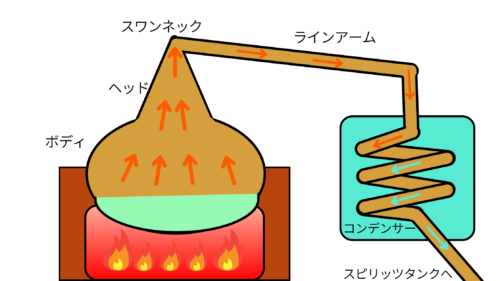

単式蒸留器(ポットスチル)とは?

- 銅で作られている

- 一回ずつしか蒸留できない

- 得られる酒質に個性が出る

ポットスチルは、銅で作られた大きなヤカンのような形をしてます。

写真のような形からくびれがあるものまで、各蒸留所で個性的なポットスチルが使われていますが、基本的な構造はどの蒸留所も一緒です。

釜に発酵もろみなどを入れて加熱。

蒸気がかぶと⇨ラインアームを通り、冷却しスピリッツを得る……これがポットスチルで行われている一連の流れです。

各蒸留所はスチルの形や加熱方法を変えることで、独自の味わい・香りを作り出しています。

個性を生み出すポイントは、蒸気が銅に触れる時間と還流です。

蒸気が銅に触れる時間が長く還流が起きやすいほど、オフフレーバーが除去されてライトな酒質となります。

反対にあえて銅とのコンタクトや還流を少なくして、ヘビーな酒質にしている蒸留所もあります。

| ライトな酒質 | ヘビーな酒質 | |

|---|---|---|

| ヘッドの形 | ふくらみがある | ストレート |

| スチルのサイズ | 大きい | 小さい |

| 蒸留方法 | 間接蒸留 | 直火蒸留 |

| 冷却方法 | シェル&チューブ | ワームタブ |

蒸留所の個性が出やすく小生産向きなので、シングルモルトウイスキーやスモールバッチのバーボンなどに向いています。

スコットランドでは、シングルモルトはポットスチル(銅製の単式蒸留器)で作らないといけないというルールがあるほどです。

連続式蒸留機とは?

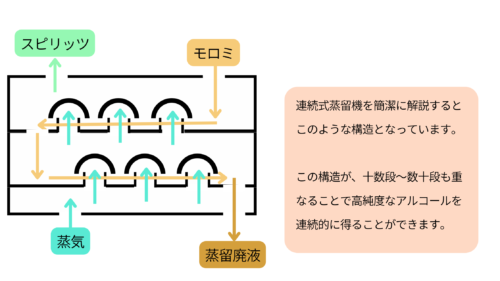

連続式蒸留機は、ベルトコンベアーの流れ作業で作られていく工場製品のようにスピリッツを作っていくシステムです。

数十段の棚がある塔で、下部から蒸気を送り込み上部からモロミを投入して連続的に蒸留します。

多段式の蒸留塔を2つ以上組み合わせて、ピュアなアルコールに近い原酒を作ることができます。

- 大量生産に向いている

- ライトでクリーンな酒質となりやすい

- コストを抑えることができる

連続式蒸留機は、単式蒸留器に比べて安価に純度の高いアルコールを大量生産することができます。

クリーンな酒質のお酒を大量生産できることが連続式蒸留機の大きな特徴となっています。

蒸留とウイスキーの種類の関係

蒸留の方法が変わるとウイスキーの種類が変わることがあります。

例えば、原料は100%モルトだけど連続式蒸留機で作った場合は「グレーンウイスキー」です。

ニッカ カフェモルトとロッホローモンド シングルグレーンが代表例ですね!

このように、蒸留器が変わるとウイスキーの種類が変わることもあるのです。

| 蒸留器の種類 | ウイスキーの種類 |

|---|---|

| ポットスチルのみ | モルトウイスキー(スコットランド・アイルランド) |

| ポットスチルウイスキー(アイルランド) | |

| アメリカンシングルモルトウイスキー | |

| 連続式蒸留機でも可 | グレーンウイスキー |

| アメリカンウイスキー | |

| カナディアンウイスキー |

他にもアイルランドのポットスチルウイスキーはモルト以外の穀物をポットスチルで蒸留することが特徴なので、連続式蒸留機の使用はできません。

かなりややこしいのがアメリカンモルトウイスキー。

モルトウイスキーは連続式蒸留機でも作ることはできますが、シングルモルトと名乗るためには単式蒸留で作る必要があるそうです。

このようにウイスキーは種類ごとに細かい決まりがあり、蒸留方法もルールとして定められていることがあります。

まとめ

ウイスキーの蒸留は、大きく2種類の方法があります。

- ポットスチル(単式蒸留器)で蒸留される方法

- 連続式蒸留機で蒸留される方法

ポットスチルは個性が出やすくこだわりの小規模生産向きで、シングルモルトウイスキーなどの製造に用いられます。

対して連続式蒸留機で蒸留する方法は、純度の高いアルコールを得ることができ、大量生産向き。

グレーンウイスキーやバーボンウイスキーなど大規模蒸留所などで用いられています。

シングルモルトウイスキーは、ポットスチルで作られないとグレーンウイスキーと名乗らなくてはいけないなどのルールがあり、蒸留方法の違いでウイスキーの種類が変わることも……。

「蒸留」について詳しく見てみるとよりウイスキーが面白くなるのではないでしょうか。

コメント