ウイスキーやビールを造る上で、必要不可欠な麦の甘いジュース「麦汁」

一番搾り麦汁だけをつかったキリンの「一番搾り」など麦汁へのこだわりを謳ったビールは多いです。

ところが、ウイスキーだとそういった銘柄は見たころがないでしょう。

ウイスキーの場合、蒸留と樽熟成に注目されがちですが、麦汁によって味わいにも大きな違いが生まれます!!

そこで今回、麦汁からマニアックにウイスキーを紹介していこうと思います。

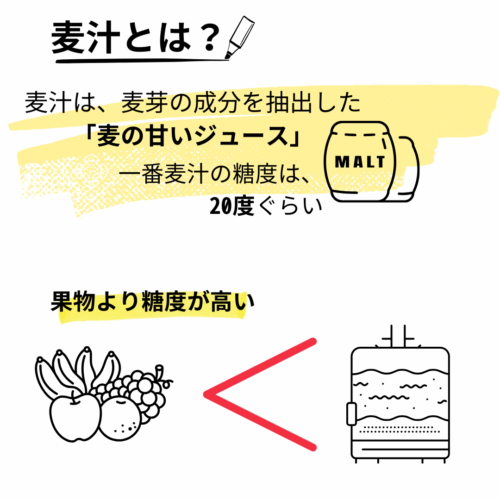

「麦汁」について

麦汁とは簡単に説明すると麦芽の甘いジュース。

糖度でいうと1番麦汁が約20度、2番麦汁が約5度といわれています。

果物の平均糖度が……

- イチゴ 8~13度

- メロン 12~18度

- 桃 13度

- バナナ 16~20度

- ぶどう 17度

と言われているので、一番麦汁がいかに糖度が高いかわかるかと思います。

ところが、『糖度が高い=甘い』わけではないことに注意しなくてはいけません。

糖度は糖分が多く含まれているという意味で、糖類の中にはそこまで甘味を感じないものもあります。

例えば麦汁に多い「麦芽糖(マルトース)」は、ショ糖(砂糖・スクロース)の35%程度の甘さといわれており、穏やかです。

麦汁の作り方

麦汁を作るためには、必要なものは麦芽です。

まず麦芽をつぶし、『グリスト』という粉砕麦芽を作ります。

グリストは粒の大きさで3つに分かれます。

- 外殻の多く含んだ一番大きなハスク

- 中程度のグリッツ(大体砂場の砂ぐらいの大きさです。)

- 一番細かいフラワー(いつも見ている小麦粉の細かさぐらいです。)

ウイスキーなど麦芽を使うお酒造りではこの比率が重要です。

ハスク:グリッツ:フラワー=2:7:1になるように調節するのが一般的だといわれています。

その理由は3つあります。

- ろ過材としてハスクが必要

- フラワーは、余分な成分まで抽出されるため少なめにする

- 程よく糖分を抽出したいため、グリッツがメインとなる

ハスクは外殻を多く含んでいてろ過するときのフィルター代わりとして必要となってきます。

また外殻にはタンニンなどの『強い味わい』を感じる成分も多く含まれています。

程よく含まれていると、麦汁に『厚み』が出ることも理由の一つかもしれません。

実際に自分で麦汁を作ってみてハスクの有り無しでは、味わいの厚みが全然違いました。

また、一番粒の小さいフラワーは、麦芽の成分が抽出しやすいですが、そこには望ましくない成分も含まれてしまいます。

例えば、脂肪酸などの油分です。

脂肪酸は香味成分の一部でもありますが、発酵工程でエステル類などフルーティな香りとなる成分の生成を阻害してしまう可能性があります。

そのため、中程度の大きさであるグリッツの比率が高くなっています。

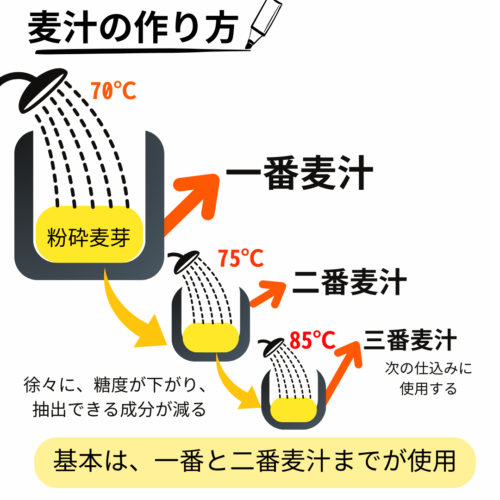

グリストに約70℃ぐらいの温水をまぜ、糖化槽の中が65℃ぐらいになるように温度調節をして糖化させます。

温水と麦芽を混ぜた”麦のおかゆ”のようなものをマッシュ、マイシュといいます。

この時のグリストと温水の比率は大体1:4ぐらいです。

糖化できたら濾過し、一番麦汁を取ります。

今度は75℃の温水を大体グリストの2倍ぐらいの量、加えて同じように2番麦汁を抽出。

最後に85℃程度の温水を加えて、3番麦汁を抽出します。

中には95~100℃の温水を加えて4番麦汁を抽出するところもあるようです。

ウイスキーだと、一番麦汁と二番麦汁を混ぜて糖度13~14度ぐらいにして発酵させる蒸留所が多いです。

三番麦汁や四番麦汁は、次の一番麦汁や二番麦汁を抽出するときの温水として使われます。

そもそも麦汁ってどんな味??

ここを自分自身で経験したかったら、「キリン一番搾り おいしさの秘密見学ツアー」に参加してみるのをお勧めします!!

このツアーでキリンの一番麦汁と二番麦汁の飲み比べができます。

僕個人の感想ですが、一言でいうと「全く塩気のない砂糖醤油を水で伸ばした感じ」です。

甘味と旨味が強く、コクがしっかりとした印象です。

麦汁のとり方でウイスキーの量が変わる??

大麦から効率よく多くのウイスキー(アルコール)を造りたいとき、製造工程の中で糖化工程に特に注力しているといっても過言ではありません。

それはなぜか。

蒸留時にアルコールをより多く濃縮するためには、酵母により多くのアルコールを作ってもらう必要があります。

その酵母にアルコールを作ってもらうためには、糖化工程でなるべく多くの糖を作ればいいわけです。

糖化工程は、最終的にウイスキーの香味や量を変えてしまう大事な工程でもあります。

麦汁の抽出時の温度は1℃で味が変わる!!

ちょっとだけ難しい話をします。

糖化は酵素の働きによってでんぷんを糖に変える作業です。

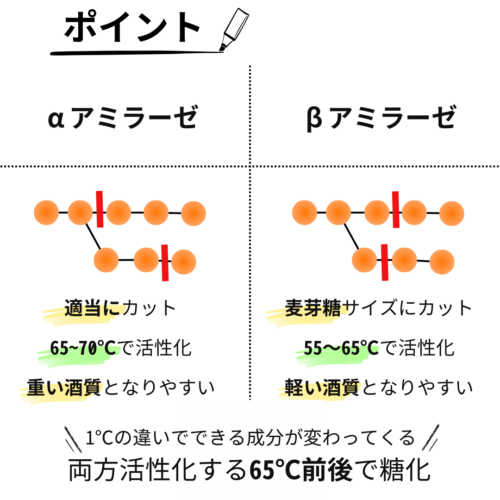

ウイスキー造りの場合、でんぷんを糖に変える酵素(アミラーゼ)は2つの酵素の働きが大きいです。

α-アミラーゼとβ-アミラーゼです。

α-アミラーゼはでんぷんを適当なサイズで分解していく酵素のことで、65~70℃の温度でよく働きます。

対して、β-アミラーゼはでんぷんの結合を2分子ずつ分解していく、つまり二糖類である麦芽糖を多く作ってくれます。最も活性化する温度は55~66℃です。

両方とも活性化する65℃が糖化工程のセオリーだそう。

ただあえて65℃より低くしたり、高くしたりすることもあります。

温度を低くするとβ-アミラーゼがよく働くので麦芽糖がよくできます。

つまり酵母が食べてアルコールに変えることができる糖分が増えるということ。

そうなるとアルコール発酵に多くの糖分が使われるので、結果ライトなウイスキーに仕上がりやすいそうです。

反対に温度を高くするとα-アミラーゼがよく働き、β-アミラーゼの働きが弱くなります。

すると酵母が食べられない糖分が多くできるようになり、結果ウイスキーは重めな酒質になるといわれています。

また糖分以外にも温度が高いと緑茶と同じように苦み成分がよく出てきます。

煎茶の抽出温度は70~80℃ぐらいがベスト。

この温度だと緑茶の苦みを抑え、旨味や甘味を引き出すことができます。

同じように麦汁の抽出の時も高い温度では、苦み成分であるタンニンが抽出されやすいそうです。

つまり糖分以外にも高い温度の抽出は重ためな成分が出やすいようです。

抽出方法の違いで全く味わいが変わる!

麦汁の抽出方法はインフュージョン法とデコクション法の二つに分かれます。

簡単に説明するとインフュージョン法はお茶のように抽出する方法。

対してデコクション法は一部だけ麦汁を煮て、戻すことで糖化させる方法です。

インフュージョン法

インフュージョン法にはさらにワンステップ・インフュージョン法とツーステップ・インフュージョン法があります。

これは温度管理を1段階だけにするか、2段階行うかの違い。

2段階に分けて行うことで、より澄んだ麦汁を得ることができますが、コストがかかります。

ツーステップ・インフュージョン法は初めに50℃ぐらいの温度でたんぱく質の分解を行います。

その後65℃ぐらいに温度を上げて、糖化を行います。

そうすることでたんぱく質がアミノ酸に変わりやすく、澄んだ麦汁を得ることができる傾向があります。

対してワンステップ・インフュージョン法は、上で紹介した糖化方法!!

ウイスキーでは、コスト重視のワンステップ・インフュージョンが多いです。

デコクション法

デコクション法はグリストと温水を混ぜたマッシュの一部を別の鍋に移し、別鍋のほうのマッシュを煮ます。

デコクション法の方が、ものすごく濃くエキス分を抽出することができるそうです。

そして元のマッシュに戻して糖化させます。

大体この工程を2~3回程度繰り返し、糖化を行うそうです。

インフュージョン法より濃ゆい麦汁を得ることができるそうです。

またワンステップ・インフュージョン法より澄んだ麦汁になる傾向があります。

ツーステップ・インフュージョン法とデコクション法は主にビールに多い方法です。

ただ、ウイスキーでも行っているところ、実験しているところもあると聞いたことがあります。

特にビール工場が併設されている蒸留所や元ビール工場の蒸留所はもしかしたらやっているかもしれないですね。

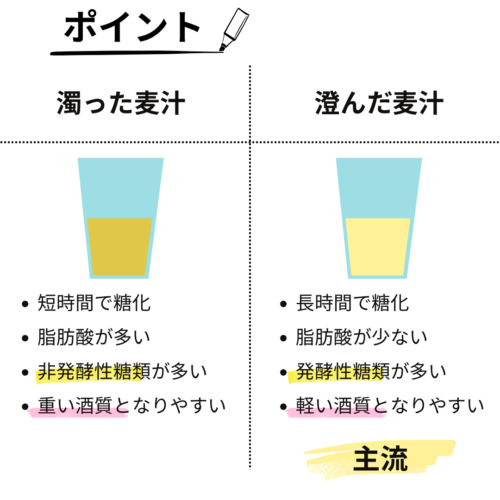

麦汁の濁り具合で味が変わる!!

糖化時の温度や抽出方法で麦汁の状態が大きく変わります。

濁った麦汁では重たい成分が多く、澄んだ麦汁では華やかでライトな酒質となりやすい傾向があります。

ただ、今までの話では、澄んだ麦汁のほうが優れているように感じるのではないでしょうか??

しかし、あえて濁った麦汁に誇りを持っている蒸留所もあります。

中でも特に有名な所は「ブレアアソール」蒸留所。

ブレアアソールは麦汁の濁り具合で味わいの重みを出しているようです。

最後に……

最後までお読みいただきありがとうございます。

今回のお話いかがだったでしょうか。

麦汁は、ウイスキー造りにおいて難しくまた実は奥の深い工程。

その工程に求める中間の味は、蒸留所によって様々です。

澄んだきれいな麦汁の方がおいしそうに感じますが、濁った麦汁にこだわる蒸留所もあるように……

料理でも

同じ煮物を作るときでも、きれいに同じ大きさに切りそろえた方がきれいで一体感が楽しめます。

ただ、ばらつきがあるカットにすることでいろんな味わいが楽しめるので、あえてばらつきを作ることもあります。

全てベストの工程を行うよりあえて一部”雑”に作った方が味わい深くなることも……。

こういった点は、料理も酒造りも同じではないでしょうか??

そんなことを思いながら、今日もウイスキーを楽しんでいこうと思います。

それでは良いウイスキーライフを!!

また次回もよろしくお願いします!

コメント

コメント一覧 (5件)

id:zarugawa さん>麦汁のこだわりはウイスキーでも結構強いことです。しかし、一般的に伝わりにくいので、なかなか難しいですよね。

id:miko1221 さん>ウイスキーって美味しいですよね!!僕ももっと飲みたいです!!

id:funyada さん>高い温度だと糖分もできず、ただただ苦みとクセの強い麦汁になるみたいです。

要は麦茶みたいな!!

id:yaneshin さん>コメントありがとうございます!!サントリーさんだと香りかげますよね!麦汁も麦芽を買ってみていろいろ自分で実験してみると面白いですよ!!

id:mossa11 さん>ありがとうございます!!

ぜひぜひコロナ開けたら蒸留所見学に行きましょう!!またビールの工場見学も結構ウイスキーの勉強になりますよ!